在宅医療における自己導尿の勉強会について

こんにちは、ファミリークリニック蒲田 地域連携室の坂本です。

尿バルーンをお使いの患者さまが、今後自己導尿(自分の尿の出口に自分で管を入れて膀胱から尿を体の外へ出すこと)をされることになり、この機会に改めて自己導尿の勉強会を行いました。

残尿感や尿失禁、頻尿など症状は色々とありますが、ご自身でうまく尿を出せない方には自己導尿が必要になることがあります。

当日は、自己導尿をする場合、しない場合の影響や自己導尿に必要な器具、使用後の洗浄と保管方法など、抑えておきたいポイントを整理していきました。

短時間での勉強会ではありましたが、連携先の訪問看護師さんにもお越し頂き、実物のサンプルを手に取ってお話を聞けました。

患者さまに使用いただく前に具体的なイメージをすることが出来て、とても良い機会だったのではないかと思いました。

ファミリークリニック蒲田

地域連携室

坂本 理香

大森赤十字病院との症例検討会を開催しました

こんにちは。

看護師の神林です。

11月27日に大森赤十字病院にて症例検討会を行いました。

ご本人の自宅で家族の顔を見ながら在宅療養を続けていきたいというご希望に対して、医師や看護師、理学療法士、作業療法士などでそれぞれができることを改めて整理していきました。

また、ご本人から「お子様の宿題をみる、TVで談笑する、散歩や映画に行く、といった在宅に戻ってからは当たり前にできていたことがひとつひとつやれていくことが嬉しい」とお話をいただいたことを関係者に共有いたしました。

このような振り返りによって、在宅から入院後の患者・家族の気持ちの変化や介入当時には気づかなかった「気づき」が露わになります。

在宅で起きた事象を事細かに申し送りができれば良いのですが、限られた情報(診療情報提供書・看護サマリー)の中で、どんな情報を残すべきか考えさせられる症例でした。

自分自身も病院勤務の際にそうでしたが、在宅医療の実情はまだまだ病院には伝わらない・イメージできないという印象が強いようです。

在宅の実情を少しでも知ってもらえるよう「看護師目線」で情報を発信できればと思います。

看護師

神林 顕

【医事課】精神科訪問看護基本療養費を算定している患者様に、特別訪問看護指示書が必要となった場合について

こんにちは、医事課長の船生です。

医事課として、はじめてブログを書かせて頂きます。

早速ですが、今月の勉強会の内容を簡潔にご紹介させて頂きます。

当法人には訪問看護ステーションやみなし訪問リハビリステーションなどがあるので、今回は訪問看護等についての勉強会を行いました。

医療には詳しい医事でも、介護保険は別の分野になるので、再度、介護保険制度の流れから指示書等の記載等についての勉強をしました。

その勉強会の中で今回、間違えやすい事例を1つブログにあげてみました。

【事例】

毎月、精神科訪問看護基本療養費を算定している患者様が、11/17より褥瘡の処置の為、特別訪問看護指示書が必要となった場合の訪看指示書等やクリニックでの算定方法

【事例の患者様情報として】

★精神科訪問看護指示書 11/1~11/30 すでにクリニックより発行済

★特別訪問看護指示書にて褥瘡処置の介入が必要となった日 11/17~

【保険ルールとして】

・精神科訪問看護基本療養費と訪問看護基本療養費は同月に併算定不可 です。

・褥瘡は褥瘡評価(NPUAP分類:Ⅲ又はⅣ DESIGN分類:D3~D5)なものでないと特別訪問看護指示書の介入は不可です。

・特別訪問看護指示書は週4回以上の介入が必要です。

・精神科訪問看護指示書と訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書は同月での併算定不可です。

【指示書について】

精神科訪問看護指示書はすでに交付済ですが、訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書がないため、改めて精神科以外で褥瘡処置を指示した医師に 訪問看護指示書を作成して頂く必要があります。

この際、保険ルールでもあるように精神科訪問看護指示書と 訪問看護指示書の両方は算定できないので、その月の介入初日に遡って訪問看護指示書を作成して頂く必要があります。

★この場合には、訪問看護指示書の日付を11/1~記載して頂く。(11/1~11/30)

★特別訪問看護指示書(褥瘡)は11/17~11/30(14日間)分を作成して頂く。

【医療機関コストについて】

≪算定可否の組み合わせ≫

・訪問看護指示書+特別訪問看護指示書 〇

・精神科訪問看護指示書+精神科特別訪問看護指示書 〇

・精神科訪問看護指示書+特別訪問看護指示書 ✕

・精神科訪問看護指示書 + 訪問看護指示書 ✕

上記により, 当月は精神科訪看指示書での算定ではなく,褥瘡の訪看指示書+特別訪看指示書での算定となります。

★訪問看護指示書 300x1 ★特別訪問看護指示書 100x1 となります。

以上、このような間違えやすい事例などを医事課として共有し、日々職員のスキルアップを目指していきたいです。

今後も医事課が行っている勉強会のことや、様々な事柄をこのブログで発信していきたいと思っておりますので

どうぞよろしくお願いします。

医事課 課長

船生 香織

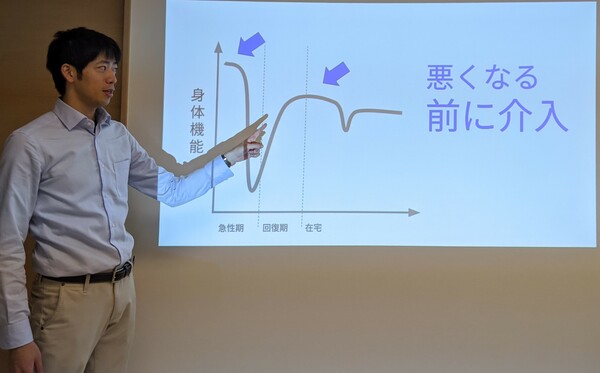

訪問リハビリテーションについての勉強会

理学療法士の原田俊です。

11月18日にセントケア蒲田訪問介護様と「訪問リハビリテーションの役割」をテーマに合同勉強会を開催いたしました。

1月に当院に入職する予定のリハビリテーション専門医・指導医の先生と話した際に今後大切なのは、

私達はヘルパーさんを

「生活の代弁者」だと考えています。

日常生活で患者さん・利用者さんがいつもと違うことに気づくことはありませんか?

そのちょっとした違いを医療者に伝えていただけると嬉しいです。

そして、伝えていただいたことを深く調べていくのが医療側のできる役割であると思うので、私なりに考える地域連携のあり方を訪問介護さんの勉強会で伝えさせていただきました。

リハビリテーションと訪問介護の連携は国も重要事項として推進しているものの、実態はなかなかできていないのが現状です。

今回、勉強会を開催することでヘルパーさんからも日常の中でリハビリに伝えたいこと聞きたいことがあることがわかりました。

その伝えたいこと、

その後の管理者様から

『スタッフ全員から「よかった」「勉強になった」「

と嬉しいメールをいただきました。

今回のような機会で、連携をより強くし、生活につながる地域連携をとれるようになるといいと思います。

訪問リハビリテーション、

訪問リハビリテーションに興味がある方や

勉強会にて訪問リハビリテーションについての研修希望の方は、

s.harada@twinheartmedical.com

リハビリテーション課

原田 俊までご連絡ください

【勉強会報告】在宅医療クリニックの採用活動

こんにちは、事務局長の清水です。

先日、民間企業の某社にて『在宅医療クリニックの採用活動』についての勉強会講師を務めました。

人事の役割はざっくりと、採用・配置・教育・評価などが挙げられ、制度設計から実行まで多岐に渡ります。

その中でも採用活動は他の企業や医療機関と同様、当院でも重要な位置付けとして注力しており、昨年度から数えて医師だけでも10名以上の入職(来年4月予定含む)があります。

また、在宅医療の特性上、医師数の増加に伴い多職種の採用活動も必要で、色々な職種の方と関わらせていただいています。

おかげさまで現在は、土台となる総合診療科に加えて、在宅緩和ケアチームの発足や精神・認知症、リハビリテーションなど、地域に安心をご提供できる領域が増えてきました。

大前提としては採用は各々の組織で最適解を導き出すしかないものだと思いますし、ファミリークリニック自体が中長期的に見てもまだまだこれからという試行錯誤中の組織ではありますが、折角の機会なのでお伝えできることはアウトプットしていこうと今回登壇させていただいた経緯になります。

勉強会自体は試しにグループワークも取り入れまして、このメニューから満足度の高いフィードバックもいただけたので嬉しい限りです。

日頃の地域連携会に参加させていただいた内容から、このような場でも活かせてきています(^^)

▼ご参加いただいた方の感想を記載いたします。

—————————————————————

・内容はもちろんですが、特にグループワークが素晴らしく、

ワークを通じて、法人への理解が深まると同時に、自分たちの役割も整理されました。

・クリニック(法人)の強み・理念がよく理解できました。

在宅医療機関の採用活動において知るべき観点の学びにもなりました。

・医療方針や、経営方針などを理解することは、

サービスを提供する上で雲泥の差がでると思ったので良い機会でした。

・実際、医療機関がどのような思いで日々の診療に取り組んでいるかは、電話・メールだけではどうしても計り知れません。

今回の勉強会を通じて、まるで自分が医療従事者のような気持ちになるくらいのインパクトがありました。

・とても楽しくもあり、情報も多く学びの多い時間となりました!ありがとうございました。

・在宅医療の現状と採用担当者側の本音を聞ける良い機会になったと思います。

—————————————————————

また機会があれば、このような取組みにもチャレンジしていければと思います。

▼当院の採用活動にご興味のある方は下記にご連絡ください。

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

y.shimizu@twinheartmedical.com

当院のスタッフ紹介はこちらです

当院の採用情報はこちらです

『緩和ケアと在宅医療』10月15日(火)地域連携会を実施しました

『緩和ケアと在宅医療』10月15日(火)地域連携会を実施しました。

当日は、ケアマネジャー、看護師、薬剤師、理学療法士、医師など様々な職種の方、100名を超える方にご参加いただきました。

お忙しい中ご参加くださいました皆様には心から御礼申し上げます。

【ご参加者から当日のご感想をいただきました】

*病院、訪問看護ステーション、居宅介護事業所より、様々な職種の方から当日のご感想をいただいております。

———-

ここまで在宅医療のできていることにびっくりしています。

こういう形で受け入れをしてもらえると病院側としてはとても助かります。

しかし、まだまだ病院の医療従事者は在宅に対して理解していない人がいます。

どうか、今日の様な研修をぜひ病院でも。

病院の医療従事者が研修できる機会があれば、もっと在宅への移行がスムーズにできると思います。

今日、本当に勉強になりました。ありがとうございました。

———-

コンセプト・理念が素晴らしいと思います。今後とも頼りにしております。

———-

ターミナル患者さんを紹介させていただくことが多いです。

短時間で調整をしなければいけない時も、すぐに対応していただけるので助かります。

また、退院前カンファレンスにもDr、Ns、SWなど多職種で参加していただけるので、

ご家族・患者さん本人の不安の軽減につながっています。

———-

とても興味深いお話でした。

2025年問題として、在宅で最期を迎えられるサポートができるシステムが作れることはすごく大事なことだと思いました。

———-

緩和ケアについての復習することができたので知識の再確認ができました。

訪問看護に携わって間もないので、双愛会さんの取組みを知ることができてよかったです。

今後症例が増えたら、具体的な症例についての対応なども知りたいと思いました。

———-

在宅緩和ケアという内容での家族を第二の患者と思いましょうという部分が、

在宅にいる際はひしひしと感じます。

色々な職種の方が入ることで、良い在宅生活が送れると感じました。

今後の活躍に期待しております。

———-

事業所の理念が素晴らしかったです。

1人1人の利用者様や家族を大切に地域でなくてはならない頼れる存在になっていかれるのだろうなと。

———-

当院でもがん患者を多く見ており、

在宅へ退院したいという思いを患者さんが持っていても家族の受け入れ状況や独居などで厳しい状況もある。

そんな中でチームで介入してもらうことで

患者の思いに寄り添い少しでも在宅で過ごせるようにできるのではないかと思いました

———-

病院でやるべきこと、やっておいたほうが良いことなど、

在宅へつないでいくことを共有し、継続したケアが可能となると思う。

患者や家族へのケアが、地域でチームで実践できることにつながっていくと思う。

———-

『成長できる連携』をキーワードに地域にとってのより良い連携を目指していければと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

▼事業所同士で勉強会も行っております。事業所形態は問いません。

ご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください。

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

y.shimizu@twinheartmedical.com

『緩和ケアと在宅医療』10月15日(火)地域連携会の準備風景

来週、10月15日(火)19時~@アプリコ開催予定の地域連携会。

今回は『緩和ケアと在宅医療』をテーマにいたします。

おかげさまで定員の100名を超える参加者の方にお申し込みいただきました。

ありがとうございます。

ただいま準備中

ご参加をご希望される方はメールもしくは、

こちらのフォームからも申し込みいただけます。

当日はよろしくお願いいたします。

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

電話番号:03-5480-1810

y.shimizu@twinheartmedical.com

『緩和ケアと在宅医療』10月15日(火)ファミクリ秋の地域連携会のお知らせ

———————————————————————————————————————

10月15日(火)に秋の地域連携会を開催いたします。

ファミクリ地域連携会

~緩和ケアと在宅医療~

・緩和ケアの”これまで”と”これから”

・病院の緩和ケアと在宅の緩和ケア

・在宅緩和ケアチームと地域連携

———————————————————————————————————————

理事長 伊谷野 克佳

品川院 院長 三原 良孝

総合診療科 小沼 修太

総合診療科 高良 憲一

総合診療科 浅井 翔太

総合診療科 緩和ケア科 田代 雅紀(登壇者)

◆緩和ケアと在宅医療

参加費:無料

定員:100名

2019年10月15日(火)

19:00 ー 20:00

*懇親会もあります 20:00ー

会場:

大田区民ホール・アプリコ B1F 展示室

大田区蒲田5-37-3

ご参加をご希望される方はメールもしくは、

こちらのフォームからも申し込みいただけます。

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

電話番号:03-5480-1810

y.shimizu@twinheartmedical.com

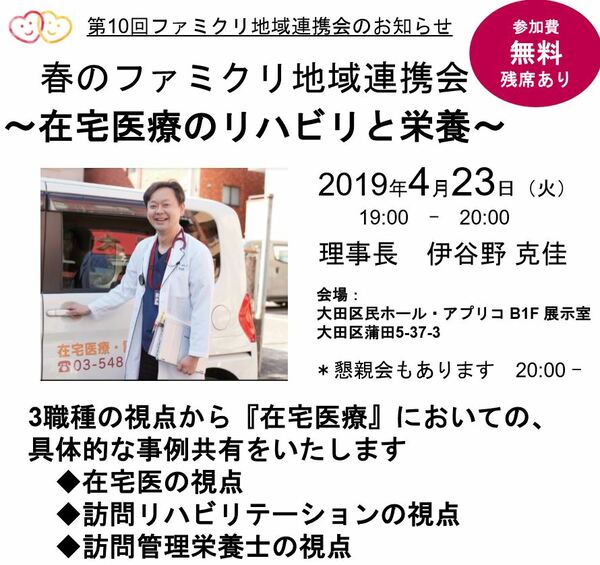

4月23日(火)『在宅医療のリハビリと栄養』春のファミクリ地域連携会のお知らせ

———————————————————————————————————————

在宅医、訪問理学療法士、管理栄養士という3つの視点から事例共有をいたします

———————————————————————————————————————

◆在宅医療のリハビリと栄養

参加費:無料

定員:100名

2019年4月23日(火)

19:00 ー 20:00

*懇親会もあります 20:00ー

理事長 伊谷野 克佳

品川院 院長 三原 良孝

総合診療科 小沼 修太

総合診療科 高良 憲一

総合診療科 浅井 翔太

会場:

大田区民ホール・アプリコ B1F 展示室

大田区蒲田5-37-3

ご参加をご希望される方はお電話もしくはメールにてご連絡ください。

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

電話番号:03-5480-1810

y.shimizu@twinheartmedical.com

地域の中核病院と在宅医療クリニックの連携会を行いました

先日、ファミリークリニック理事長の伊谷野先生が連携先の病院にて

『独居のターミナルケア』をテーマに勉強会の講師を務めました。

講師を務めたファミリークリニックの伊谷野先生と病院の先生間でも活発な情報交換が行われました

当日病院の職員さんからは、医師、看護師などを含めて50名以上の方にご参加いただきました。

地域の中核病院と在宅医療クリニックの連携への関心はますます高まってきているように感じます。

▼病院の退院調整看護師さんからの感想を転記いたします。

—————————————————————

伊谷野先生によるご講演誠にありがとうございました。

伊谷野先生の講義により、今後、入院患者への意思決定支援時の視野が広がったと思います。

実際に、講義翌日の各病棟で講義を聴講した看護師により「在宅の現状」について、

「独居の患者」=「転院・施設」の選択ではなく患者の意思を尊重し「どこで、どのように生活したいか」という視点での意思決定支援の重要性を講義内容の伝達講習を実施いたしました。

病院という限られた環境で働く職員にとって「在宅での現状」を知ることで多くのことを得られたと感じました。

今回、ファミリークリニック蒲田・ファミリークリニック品川の皆様のご尽力により、このような場をもうけさせていただき感謝しております。

—————————————————————

▼また、ご参加いただいた職員さんのご感想もいただきました。

—————————————————————

・今日の勉強会の学びを参加できなかった仲間にも伝えたい

・とても参考になりました。断らない医療、寝たきりでも在宅で看れるということを知ることができてよかった

・独居またはキーパーソンなしでも在宅へ戻れることができることを支援に関わる皆に伝えようと思う

・意思決定支援の大切さを実感。在宅で支えてくれる人たちがいて実現できることだと思いました

・具体的な症例を用いてとても分かりやすかったです

・在宅での療養が家族の悔いなくできるよう入院中から家族を交えた退院支援の必要性が分かった

・在宅を見据えた介入ができるようになりたい

・在宅での治療の方針や関係性まで考えて発言する必要があると学びました

・独居全介助の高齢者の方でも在宅で看取れることができるのだと知ることができ勉強になった。これからは、安易に施設と考えず患者の希望を聞いていきたい

・キーパーソンの有無、理解によっても様々な支援方法があることを学んだ。今後に生かしていきたい

・独居の方の意向を聴いて自宅退院の時などすすめていきたいと思った

・在宅総合病院について知らなかった。

・退院前カンファレンスの重要性を認識できました

・これから増えるであろう在宅療養に対し勉強になりました

—————————————————————

嬉しいご感想が多く励みになりますね。

引き続きより良い地域連携を構築すべく尽力してまいります。