🍙栄養豆知識〜『リハビリテーション栄養』研修報告〜🍙

ファミリークリニック 管理栄養士の青山です。

先日、在宅栄養管理学会 東北・関東・甲信越ブロック研修会に参加してきました。

内容が盛りだくさんでしたが、今回はリハビリテーション栄養についてご紹介します。

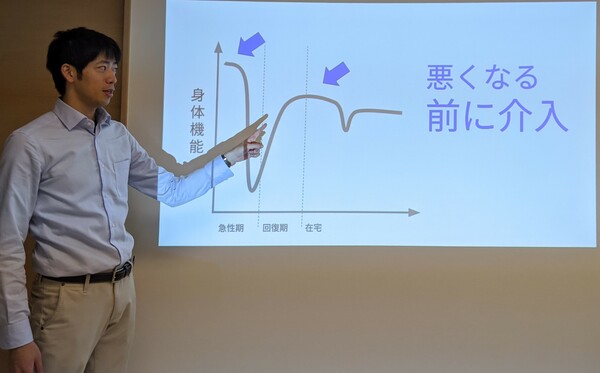

【リハビリテーション栄養】

リハ栄養とは栄養状態も含めて国際機能分類(ICF)という評価法で評価を行ったうえで、障害のある方や高齢の方の機能・活動・参加を最大限発揮できるような栄養管理を行うことです。

難しい定義や評価は専門家に任せるとして、、、今回はリハビリと栄養の関係を知っていただけたらと思います。

歩けなくなったから、転びやすくなったから運動(リハビリ)をしなければと考える方は多いと思います。

でも、運動だけすればいいのでしょうか?

歩けないなど、今までできていたことができなくなるには必ず何か原因があります。その原因は1つとは限りません。歩けないから運動をすれば歩けるようになる、そう単純なものでもないのです。

歩けなくなった原因がなにか病気によるものなのか、そこに栄養不足(栄養障害)はないのか確認する必要があります。

栄養が足りていない状況で運動(リハビリ)を行うと、人の身体は自分の筋肉を壊してエネルギー源に換えます。筋力をつけようと頑張れば頑張るほど筋力が落ちてしまうということです。

では、安静にしていれば筋力は戻るのかというと、それも違います。

高齢者の場合は、加齢とともに何もしなくても1年に1%ずつ筋肉が落ちます。

1日中寝てると1%の筋肉が落ちます。1週間寝たきりになると7年分の筋肉を一気に失うということです。筋肉を作る能力も加齢とともに低下してしまうため、高齢の方が失った筋肉を取り戻すにはより長い時間がかかってしまいます。

運動(リハビリ)だけをやってもダメ、寝ているだけはもっとダメ。

ではどうしたら・・・。

栄養強化をしながら運動(リハビリ)を行うことが大切ということです。

リハビリを効率的に行うために必要な栄養とは、エネルギーと蛋白質!

蛋白質はいろいろな食品に含まれますが、量をたくさん食べることが難しい場合は、特に蛋白質を構成するアミノ酸のバランスの良い食品がおすすめです。

卵や鶏肉、牛肉、豚肉、鮭、まぐろ、アジ、牛乳など。

蛋白質だけでは不十分。

最初にエネルギー源になるのは糖質です。

十分なエネルギーがあるからこそ筋肉が作られていきます。

しっかりご飯も食べましょう!!

体調や病気の状態によっては蛋白質もご飯も

食べ方に注意する必要があります。

そんなときには、ぜひ先生や栄養士に相談してみましょう。

管理栄養士

青山

言語聴覚士 「構音障害の方へのアプローチ方法の実技講習」に参加してきました

こんにちは。言語聴覚士の小杉です。

先日、徒手的言語聴覚療法研究会に参加してきました。

徒手的言語聴覚療法とは、

構音障害とは、言葉は理解できており、

例えば、以下のようなことがあります。

・思うように声が出ない

・呂律が回らない

・声を続けて出すのが難しい

・抑揚が無い 等

今回の勉強会は、姿勢の調整を行い、

姿勢の調整は発声をする際の基礎になること。

しかし、姿勢の調整だけでは声を良くすることは出来ない。

声を良くするためには、声を出しながら良くしていくことが重要と

今までは、食事姿勢の調整をすることが多くありましたが、

より良い声を出すために姿勢調整をするという事への意識が強くな

また当院に入職後、

そして、リハビリ診療に同席させて頂く事で、

普段の姿勢、とても大事です!!

そしてコミュニケーションに関して、

「話しても伝わらないから・・・」

そうなると、声を出す機会がどんどん少なくなってしまいます。

伝わらなくても、どんどん話していきましょう。

そしてご家族様、難しい時もあるかもしれませんが、

分からない時は「ごめんなさい、分からなくて」

話す機会の向上に、たくさん話して、

リハビリで支えられたら嬉しいです。

声の評価は、評価側の主観が多く伴ってしまいます。

そのため、セラピストの主観で左右されないよう、

訪問リハビリテーションに興味のある方は

理学療法士 原田までご連絡ください

s.harada@twinheartmedical.com

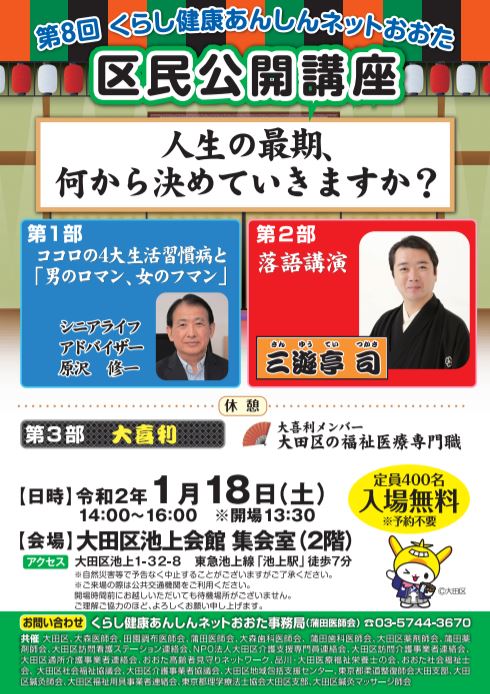

🍙『人生の最期、何から決めていきますか?』区民公開講座に参加しました🍙

ファミリークリニック 管理栄養士の青山です。

1月18日、池上会館にて行われた区民公開講座に委員として参加してきました。

大田区の医師会をはじめ、医療福祉の専門職の団体が関わり、企画しているイベントです。

今回は『人生の最期、何から決めていきますか?』と題して、終活について考える内容となっていました。シニアライフアドバイザーの原沢先生の公演と三遊亭司師匠の落語公演、その後専門職による大喜利を行いました。

『終活』と聞くと、考えたくもないという方も多いかもしれません。また、興味はあっても何をしたらいいのか全く分からないという方もいらっしゃると思います。

先生方の公演は人生の最期を考えるきっかけになったのではないでしょうか。また、大喜利も専門分野ごとに色々な視点でみていることや、人生の最期に地域のたくさんの専門職が関わっていることを知っていただけたら良かったのではないかと思いました。

悪天候にも関わらず多くの方がいらしてくださり、『終活』は関心の高いテーマなのだと実感しました。個人としても、クリニックとしても、管理栄養士としてできることを発信できたらと考える良い機会となりました。

最後に管理栄養士が関わることのメリットをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

・最期まで口から食べたい方

嚥下評価の結果をもとに、安全な食形態に調整する方法や、適切な介護食品のご紹介も可能です。

・〇〇をしたい、〜に行きたいという目標を持った方:

食べることが最優先ではなくても、なにか行動を起こすにはエネルギーが必要です。

動くための体力を維持しなければいけません。

少量で適切な栄養をとる食べ方の工夫をお伝えすることができます。

体力を落とさないためにも早い段階で栄養がとれているのか確認しておくことも大切です。

・病気はあっても、急激に悪くならないようにしたい方:

糖尿病や心疾患のある方も、病院内だけではなくご自宅でも食事療法を行っていくことで悪化予防ができます。

元気なうちからの一人ひとりの生活に合わせた食事療法を一緒に考えていくことができます。

管理栄養士 青山

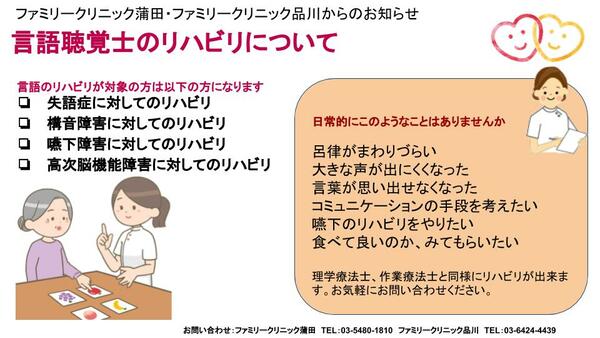

言語聴覚士の訪問が行えるようになりました

はじめまして。言語聴覚士の小杉です。

言語聴覚士が行うリハビリはご存知ですか?

呂律がうまく回らなくなってしまった状態の方や、

言葉が思うように思う出せなくなったり、

コミュニケーション練習を行うことが出来ます。

お話が難しい場合は、

機械を使用して、

また、飲み込みが悪くなってしまった方へ、

口腔内や喉の筋力練習を行うような嚥下のリハビリを行うことも出

安心して食事を楽しんでいただけるよう、

現在の食事環境が安全なのか、評価に伺うことも出来ます。

肺炎を繰り返して困っている方、

経管栄養でも、経口摂取を諦めたくない方、

退院後の継続リハビリを希望されている方、

嚥下のリハビリを希望されている方など、まずはご相談ください。

リハビリをご希望の方は、

高橋洋先生と一緒に、

まずはお気軽に、ご相談ください。

訪問リハビリテーションに興味がある

訪問リハビリテーションを知りたいなど有りましたら

原田までご連絡ください

s.harada@twinheartmedical.com

在宅リハビリテーションセンター開設のお知らせ

ーーーー医療を通じて「安心して生活できる社会」を創造する。

当法人の理念のもと、このたび医療法人社団 双愛会(ファミリークリニック蒲田、ファミリークリニック品川)は『在宅リハビリテーションセンター』を開設いたしました。

患者様が在宅で過ごされるにあたり、医療×リハビリ×栄養の視点から生活をサポートいたします。

【在宅リハビリテーションセンターについて】

常勤医師 高橋 洋 たかはし ひろし

日本リハビリテーション医学会専門医・指導医

日本心臓リハビリテーション指導士

【高橋医師のコメント】

今までリハ科を主体に総合診療的な要素を取り入れて医療をしてきました。

これまで、保健所、都道府県庁、急性期病院、回復期リハビリテーション病院、離島診療所など、医療と福祉を統合しなければならない場所で業務経験をしてきました。

その上で、地域にはリハビリテーションの役割が重要という考えにいたり、地域に根ざした医師として「自分の住みたいところで生き生きと生活してもらう」お手伝いをしたいと思っています。

【このような時にご相談ください】

・在宅生活に不安がある

・摂食・嚥下障害で困っている

・フレイルにより自宅内での歩行、移動に不安がある

・ベッドから車椅子までの移乗動作に不安がある

・脳血管障害、頭部外傷、神経筋疾患、内部障害、運動器疾患でお悩みがある

・回復期病棟への転院に時間がかかる

・入退院を繰り返す、等

【在宅リハビリテーションセンター 在籍スタッフ】

・専門医・指導医 :1名

・理学療法士 :7名

・作業療法士 :3名

・言語聴覚士 :1名

・管理栄養士 :1名

【お問い合わせ】

ファミリークリニック蒲田

大田区南蒲田2-4-19 ANTビル4F

TEL:03-5480-1810 FAX:03-5480-1823

ファミリークリニック品川

品川区大井1-55-6 牧ビル201号室

TEL:03-6424-4439 FAX:03-6735-4390

何卒よろしくお願い申し上げます。

🍙『在宅医療で知っておきたい!〜低栄養について〜』勉強会を開催しました🍙

ファミリークリニック 管理栄養士の青山です。

11月に蒲田院12月に品川院にて『在宅医療で知っておきたい!〜低栄養について〜』と題して勉強会を開催しました。

低栄養予防と改善のための食事の工夫についての説明に加え、企業の方を招いて新しく発売された高濃度の医薬品栄養剤のご紹介をさせていただきました。

高齢者は特に低栄養になりやすく、栄養状態が悪くなってしまうと回復するのにも時間がかかってしまいます。

早期発見のポイントや注意点、対策について院内外の先生や看護師、ケアマネジャーの方々に少しご紹介できたのではないでしょうか。

また、少量でも十分な栄養をとることができ、これまでの栄養剤とは味の傾向が違う商品ということもあり、今回は新商品の高濃度医薬品栄養剤をご紹介させていただきました。

さっぱりした風味で甘すぎるのが苦手な方や他の栄養剤の味に飽きてしまった方にもおすすめできると思います。

食事だけで十分な栄養を摂ることができれば一番良いと思いますが、栄養を十分にとりきれない方、胃瘻の方向けの商品は食品・医薬品ともに日々新しいものが出てきています。

今後も新しい商品、おすすめの商品など多くの方に知って頂き、皆様の選択肢を広げていくお手伝いができるような勉強会を企画していきたいと考えています。

管理栄養士

青山

がん症例検討会に参加しました

こんにちは。作業療法士の吉田です。

11月27日(水)に大森赤十字病院で行われましたがん症例検討会にて病院を退院された後、訪問診療で担当させていただいている患者様の看護・リハビリテーション経過を発表させていただきました。

リハビリ場面を動画でご紹介することもでき、一生懸命リハビリに励まれている姿を主治医の先生や以前、担当されていた看護師さんにも見ていただくことができました。「患者様が頑張っている姿を見れて、私達も明日からのやる気につながりました。」と嬉しいお言葉をいただきました。

また、患者様の外来受診に合わせ、書面でリハビリ経過をお伝えしていましたが、このようなカンファレンスの場で、実際に主治医の先生とお会いして情報共有をさせていただけたことが訪問のスタッフとしては大変ありがたい時間となりました。

今後の課題として、大森赤十字病院の看護師長様から、病院と訪問の現場では必要な情報が少し違う場合もあるので、お互いに必要な情報共有をしていきましょうというお話がありました。リハビリテーションの場面においても病院との連携を図る際にお互いに有意義な医療連携ができるよう心がけて行きたいと思います。

最後に、顔の見える医療連携が私達スタッフの安心につながり、結果的に患者様やその御家族のご安心につながっていくのだと改めて、今回のカンファレンスを通して感じました。このような機会を設けてくださいました大森赤十字病院の皆様ありがとうございます。

訪問リハビリテーションに興味のある方がいらっしゃいましたら

s.harada@twinheartmediccal.com

理学療法士 原田までご連絡ください

🍙栄養豆知識〜『フレイル予防対策における日本型食生活の役割』研修報告〜🍙

こんにちは、管理栄養士の青山です。

『食育健康サミット2019』に参加してきました。

今回のテーマは、

人生100年時代の健康と栄養を考える

ーフレイル予防対策における日本型食生活の役割ー でした。

来年度から75歳以上の後期高齢者を対象にフレイル健診がはじまります。

メディアではメタボや糖質制限が話題となっていますが、健康寿命を伸ばすためには、どこかでフレイル対策に切り替えていく必要があります。

減量や低カロリー、糖質制限ではなく、高齢者の場合はご飯を主食とした日本型の食事を大事にしていく必要があるのではないでしょうか。

研修の内容を簡単にご紹介します。

◯フレイル予防につながる3つの柱『栄養(食と口腔)、運動、社会参加』

食べ物の種類も大切ですが、食事をとるためには口の中の環境を整えることも大切です。

歯科の先生や歯科衛生士さんの関わりも重要になってきます。また、運動をするだけよりも人との関わりや役割などもフレイル予防には重要で、社会参加できる場を作っていくことも大切です。

◯糖質摂取のあり方

メディアでは糖質制限の利点についての情報が溢れ、実践している方も多いと思いますが、最近出てきている研究結果では、糖質のエネルギー比率が50〜55%で死亡リスクが一番低くなるそうです。

糖質を制限しすぎるのもいかがなものでしょう。

また、継続して糖質制限を行う場合には、高齢者は特に腎機能に注意が必要です。

◯ごはんを主食とした日本型食生活

ごはんは和食だけでなく洋食、中華など様々な料理に合う食品で、おかずと一緒にたべるため、様々な栄養素を一緒に取り入れることができます。

また主食(ご飯、パン、麺類)・主菜(肉・魚・卵・大豆製品)・副菜(野菜・きのこ・海藻類)をバランス良く組み合わせると、糖質のエネルギー比率は55%前後となり、死亡のリスクが低くなる糖質エネルギー比率になります。

特別な疾患がある、短期的な減量は必要という方以外は、日本型の食事を大きく変える必要はないのではないでしょうか。

◯栄養と運動

栄養と運動は健康を維持するための両輪です。

病院に入院している1日で自然に(加齢とともに)減る1年分の筋肉が減ってしまいます。

フレイル予防、健康寿命の増進のためにも適切な食事と効率の良い運動が必要です。

フレイル健診の開始に伴い、もっとフレイルに興味をもってくれる方が増えていくでしょう。

今後、リハビリと一緒にフレイルについての情報提供も行っていく予定です。

よろしくお願いします。

管理栄養士

青山 祐子

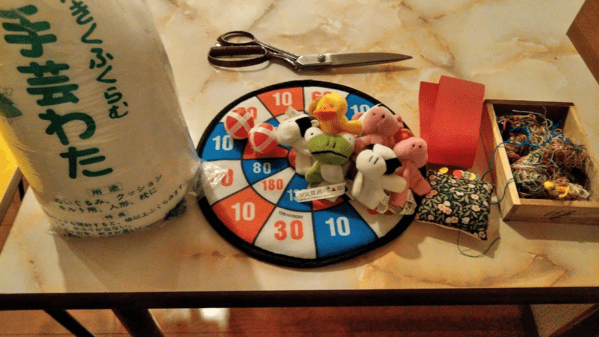

作業療法士のお仕事紹介

こんにちは 作業療法士の佐川です。

今日は小児ちゃんの手の訓練道具を作ります!

①100均とかで揃えた材料です

・指人形

・ベルクロ

・ベルクロのダーツ

・綿は自前の手芸材料

②指人形に合わせてベルクロをカットします

③指人形に綿をつめます

④指人形の底にベルクロを縫い付けます

⑤ベルクロペグの完成です!!

2歳のお誕生日プレゼントにベルクロペグを作成しました。

もぎる手応えがたまらないペグが完成しました。

楽しそうにリハビリしてくれるといいな~

訪問リハビリテーションに興味があるなどありましたら

s.harada@twinheartmedical.com

リハビリテーション課 原田までご連絡ください

訪問リハビリテーションについての勉強会

理学療法士の原田俊です。

11月18日にセントケア蒲田訪問介護様と「訪問リハビリテーションの役割」をテーマに合同勉強会を開催いたしました。

1月に当院に入職する予定のリハビリテーション専門医・指導医の先生と話した際に今後大切なのは、

私達はヘルパーさんを

「生活の代弁者」だと考えています。

日常生活で患者さん・利用者さんがいつもと違うことに気づくことはありませんか?

そのちょっとした違いを医療者に伝えていただけると嬉しいです。

そして、伝えていただいたことを深く調べていくのが医療側のできる役割であると思うので、私なりに考える地域連携のあり方を訪問介護さんの勉強会で伝えさせていただきました。

リハビリテーションと訪問介護の連携は国も重要事項として推進しているものの、実態はなかなかできていないのが現状です。

今回、勉強会を開催することでヘルパーさんからも日常の中でリハビリに伝えたいこと聞きたいことがあることがわかりました。

その伝えたいこと、

その後の管理者様から

『スタッフ全員から「よかった」「勉強になった」「

と嬉しいメールをいただきました。

今回のような機会で、連携をより強くし、生活につながる地域連携をとれるようになるといいと思います。

訪問リハビリテーション、

訪問リハビリテーションに興味がある方や

勉強会にて訪問リハビリテーションについての研修希望の方は、

s.harada@twinheartmedical.com

リハビリテーション課

原田 俊までご連絡ください